Автор: зав. отделом древнерусского искусства Гуляева Мария Александровна

Иконы Спаса Нерукотворного и Николая Чудотворца, известные в дореволюционном Соликамске под названием «башенных», были в особом почитании у жителей города, которые чрезвычайно дорожили ими. Почитание это связано с народным преданием о том, что эти иконы, «вынесенные с молитвенным пением и поставленные на башни противу врагов, чудесно спасли город от ногайских татар, и те, устрашенные чудным видением и ослепшие, бежали со страхом». С башенной иконой Спаса Нерукотворного также связаны предания об исцелениях: «1656 года августа 9 числа чудо бысть от от образа Спаса нерукотвореннаго и исцелил человека разслабленного и в той же день уяснися небо; сему же чудеси сказание сицево бысть: того же числа после вечерняго пения прииде ко Всемилостивому человек некий Михей Ермолаев сын Носков, рождением Вятчанин, города Котельнича, после молебнаго пения сказывал нам Спасову милость и от недуга пременение скорое. Это случилось в тот же самый год, когда по случаю повальных болезней жители Соликамска прибегали к Богу с молитвою и положили обет каждую неделю совершать крестный ход к башне к нерукотворенному образу Спасителеву.» [1, с. 69 — 70].

Прослеживая историю этих двух икон, можно заметить ряд интересных моментов, а местами и противоречий. Возьмем за основу двух авторов – протоиерея А.М. Луканина (сер. XIX в.) и историка, археолога А.И. Слупского (нач. ХХ в.).

Луканин сообщает, что когда городская крепость сгорела и на этом месте построена была каменная Спасская церковь, крестный ход стали совершать к ней — от Троицкого собора. Затем пели молебен перед иконой Спаса, стоявшей в «палатке» Спасской церкви над алтарем [1, с. 42]. Что

представляла собой данная палатка? Это небольшое помещение, напоминающее по очертаниям архитектурную бочку. Такую палатку мы можем в наше время увидеть над алтарем Троицкого собора. Также стоит отметить, что уже на нач. ХХ в. Слупский пишет про эту соборную палатку: «коим образом проникнуть в нее – причту собора неизвестно» [4, с. 4]. Примечательно, что имелась таковая лишь у двух церквей нашего города – Спасской и Троицкой соборной. Отсюда мысль: не связано ли это с тем самым крестным ходом? Можно предположить, что она могла служить своеобразным киотом.

Палатка Спасской церкви была разобрана в 1860-70-е гг., «в предотвращение возможности одавления ею алтарного свода» [4, с. 15]. Куда же делась сама икона? Слупский пишет: «Когда и куда утратился этот образ – неизвестно, и то же предание лишь гласит, что ныне находящийся в нише восточной стены колокольни Спасской и Архангельской церквей образ Спасителя есть снимок с хранившагося в палатке» [4, с. 15]. То есть на начало ХХ в. на звоннице Спасской и Архангельской церквей был список с иконы Спаса башенного. И всё же задачу Слупского составляло архитектурное описание города, а не городские святыни. Потому что полувеком ранее Луканин указывает, что

«башенные» иконы сохранились и находятся в Троицком соборе. При этом он добавляет, что «в Соликамске находятся два нерукотворенные образа, один – в Спасской церкви, другой – в соборе. Достоверно неизвестно, который из двух чудотворный, от которого получил исцеление разслабленный. Однако образ Спасителя, находящийся в соборе, по сие время известен под именем башеннаго. Поэтому должно предположить, что этот последний и есть чудотворный, перенесенный впоследствии из башни в собор» [1, с. 70].

Эта икона впоследствии и попала в музей, правда, какое-то время она считалась утраченной. Связано это с тем, что предметы церковного назначения были поставлены на музейный учет в послевоенное время (в 1952 г.), и на тот момент уже сложно было установить их происхождение. Однако Н.М. Савенкова в «Соликамской исторической азбуке» пишет, что Спас башенный ныне находится в Богоявленской церкви [3], имея в виду икону «Спас оплечный». Нашей задачей будет лишь обосновать, почему образ «Спаса оплечного» является тем самым, «башенным».

Во-первых, об этом сообщается в газете «Смычка» от 1929 г. в статье А. Уральского «В Соликамске открывается музей»: «Идет группировка и подбор экспонатов. Между прочим в их число переходит старинная икона, которая красовалась триста лет назад на одной из древнейших башен соликамского острога. Ожидается к поступлению и вторая икона, которая насчитывает 500 лет». Об этой статье Уральского Н.М. Савенкова упоминает в хронике музейных событий [5]. В том же 1929 году был закрыт Троицкий собор.

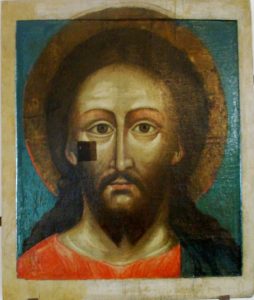

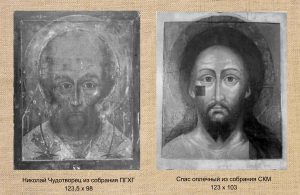

Далее, «Спас оплечный» соотносится с описанием видевшего «башенные» иконы А. Луканина: «Кроме Нерукотвореннаго известен еще под именем башеннаго образ Николая Чудотворца и оба они, как гласит предание, древние. Лики Спасителя и Святителя изображены на них в увеличенном виде, вдвое или втрое против натуральнаго. Оклады на них медные или латунные, а венцы серебряные» [1, с. 70].

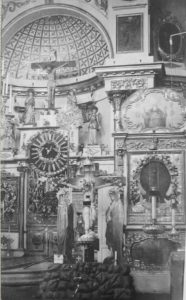

На фото из собрания ГНИМА им. А.В. Щусева в киоте перед иконостасом Троицкого собора можно заметить икону Спаса в окладе, с крупным ликом. Этот же киот с иконой Спаса «засветился» на другом фото — уже в интерьере Крестовоздвиженского собора, у правого столпа. Это вполне логично, так как Троицкий собор считался летним, а Крестовоздвиженский – зимним. Наиболее почитаемые иконы и часть утвари переносили из собора в собор. Еще на одном фото интерьера Крестовоздвиженского собора запечатлен и Никола башенный – он находился в таковом же киоте у левого столпа.

Становится понятным назначение процарапанной на обороте «Спаса оплечного» надписи «НАПРАВО». Зимой киот ставился к правому столпу Крестовоздвиженского собора, летом – с правой стороны иконостаса Троицкого. Соответственно, Никола – к левому столпу зимой и с левой стороны летом. Чтобы при переносе не путать, с какой стороны должно ставить каждый из двух «башенных» образов, и нацарапана была эта надпись.

В ризничной описи собора от 1874 года данная икона у правого столпа действительно именуется «Спасом Нерукотворным» [2, л. 32]. И указанные в описи размеры ее со «Спасом оплечным» из собрания музея совпадают. Правда, в окладе ее непросто опознать, особенно на том фото, где лик прикрыт цветочной

гирляндой (очевидно, к празднику). Но и на фото, где икона еще в окладе, узнаваемы очертания потемневшего лика и абрис волос. На «Спасе оплечном» тоже был оклад, о чем свидетельствуют дореставрационный снимок и следы гвоздевых отверстий в местах крепления оклада.

Возникает вопрос: одну икону спасли, а где вторая – «Никола башенный»? В собрании Пермской государственной художественной галереи имеется икона Николая Чудотворца, очень похожая на ту, что у столпа Крестовоздвиженского собора. При этом «Николай Чудотворец» удивительно похож с «Спасом оплечным» – и по живописи, и по размеру. Совпадает его размер и с указанным в ризничной описи собора [2, л. 32об.]. По отправленному запросу в ПГХГ по поводу происхождения иконы Николая Чудотворца был получен ответ, что икона эта действительно поступила в галерею из Соликамска в 1966 году.

Следовательно, есть все основания полагать, что икона Спаса оплечного из собрания СКМ и икона Николая Чудотворца из собрания ПГХГ – и есть те самые «башенные» иконы. В настоящее время икона Спаса башенного представляет собой поновление XVIII в. (список) на старой, возможно, «родной» доске. Согласно реставрационному отчету, оригинальная живопись утрачена вместе с паволокой, а нынешняя представляет собой «хоругвь, наклеенную на древнюю доску с ковчегом». Под «хоругвью» имеется в виду новая паволока с живописью – сам образ.