Автор: зав. отделом древнерусского искусства Гуляева Мария Александровна

Иконостас – в узком смысле – алтарная преграда. В более широком понимании – конструкция, представляющая собой киот с несколькими иконами. В церковных описях отдельные главы посвящены иконостасам главного и придельных храмов. Отдельная глава посвящена иконам и иконостасам в прочих местах храма. Количество иконостасов не всегда соответствовало количеству престолов церквей. Так, в трехпрестольной Богоявленской церкви было четыре иконостаса.

Иконостас главного, летнего храма дошел до наших дней. Это высокий многоярусный иконостас, выполненный в стиле барокко, украшенный изящной декоративной резьбой и деревянной скульптурой. В наши дни в иконостасе насчитывается 73 иконы (две не сохранились). Часть икон (местные, праздничные и деисус) перешла в него из старого иконостаса и датируется XVII – XVIII вв. Сама конструкция его и декоративная резьба относятся к началу XIX в. Этот иконостас заслуживает отдельного разговора, поэтому на нем мы останавливаться подробно не будем.

Иконостас зимнего придела во имя Владимирской иконы Божией Матери дошел до нас по фотографии. Этот придел был освящен раньше (1691 г.) главного летнего храма (1695 г.). Такую практику можно наблюдать и в других церквях нашего города. Например, у Воскресенской церкви вначале также был освящен зимний придел (1721 г.), и только спустя немалое время – главный летний храм (1752 г.). Та же история с Троицким собором, в котором приделы освящены были раньше (в 1689 и 1693 гг.) главного храма (1697 г.) [1, с. 29, 48]. На обустройство главного храма требовалось больше времени и средств. Кроме того, зимой в неотпаливаемом помещении летнего храма служить было затруднительно. В этом иконостасе были образа, несомненно, старинного письма и в дорогих окладах. Так, икона слева от царских врат, «Богоматерь Одигитрия», была украшена драгоценным окладом на средства А. Ростовщикова — современника строительства церкви. Небольшие окладные образки над иконой и над северными дверями – «приклад» Герасима Онуфриева, о котором будет сказано в свою очередь [2, л.14 об]. Сама «Одигитрия», сохранилась и находится в собрании Пермской государственной

художественной галереи (Инв. И-523). В Соликамском краеведческом музее хранится створа царских врат из этого иконостаса.

В 1770 году по инициативе и на средства вышеупомянутого солепромышленника Герасима Онуфриева в северном углу трапезной был устроен дополнительный придел во имя Чудотворцев Печерских. К сожалению, на данный момент не удалось обнаружить ни одной фотографии этого иконостаса, однако описание его приводится в ризничных описях церкви. Известно, что это был небольшой иконостас «в двух киотах», выкрашенный синей краской и украшенный золоченой резьбой. С правой стороны от царских врат располагался местный образ Преподобных отцов Антония, Феодосия и прочих Чудотворцев Печерских с тремя врезными крестами, в которые были вложены мощи разных святых [2, л. 19].

Еще один иконостас, четвертый, находился в простенке между приделами Владимирской иконы Божией Матери и Чудотворцев Печерских – то есть при входе в летний храм. В главе «Иконостасы и иконы в прочих местах храма» описи Богоявленской церкви за 1875 г. записано: «Между Владимирским и Печерским приделами находится иконостас об одном ставе, столярной работы, покрытый белой краской, репейки же на фризах и резьба на пилястрах позолочены двойным на гульфарбу золотом, равно и карнизы вызолочены таковым же золотом. В том

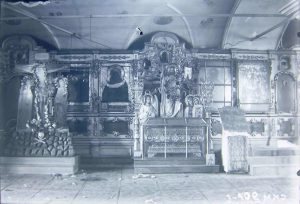

иконостасе находятся две растворчатых двери для входа в холодную церковь» [3, л. 38]. Репейки, «репьи» – декоративные накладки в виде растительных или иных орнаментальных мотивов. По этим репейкам и удалось опознать упомянутый иконостас на одном из фото, ранее считавшимся фотографией интерьера церкви Жен Мироносиц. Дело в том, что иконостас в простенке как бы продолжал одну линию с боковыми, придельными иконостасами. Поэтому можно заметить, что резьба, а также рамы тумбового ряда иконостаса идентичны тем, что в иконостасе зимнего придела. Справа на фото дьяконские двери, над которыми небольшой образок Николая Чудотворца (упомянутый нами «приклад» Онуфриева). В этом иконостасе нет царских врат, а есть два прохода в летний храм, с вратами, которые на зиму закрывались.

Вероятно, фото было сделано в момент закрытия церкви в 1934 г., так как по полу разбросан мусор. Можно обратить внимание, что на сводах имелась живопись. Из этого иконостаса в музее имеется икона в картуше «Бессребренник Косма» и некоторые фрагменты резьбы (с утратами). Есть подозрения, что икон из этого иконостаса сохранилось больше. Так, икона слева от входа «Богоматерь Владимирская» очень похожа на икону из собрания Пермской государственной художественной галереи (Инв. ПГХГ-521), поступившую из Соликамска. Очертания и размеры ее по ризничной описи совпадают. В левой части фотографии — напольная Голгофа с предстоящими, она была передана Знаменской церкви с. Городища и ныне находится там [4, л. 85об].