Автор: Пономаренко Валентина Петровна

В центральном архитектурном ансамбле Соликамска видное место занимает Богоявленская церковь, которая строилась с 1687 по 1695 годы в стиле московского барокко со всеми характерными его проявлениями. Древние зодчие живописно сгруппировали разновеликие объемы.

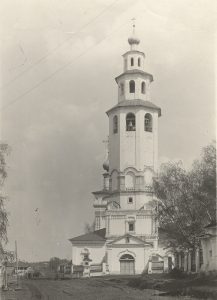

В основе композиции храма – четверик с традиционным пятиглавием. В центре – величавый куб главного храма, с востока – алтарь, с запада – просторная трапезная и колокольня, с юга – небольшой придельный храм. Колокольня построена как «восьмерик» на «четверике» и увенчана граненым шатром.

Понимая место церкви в ансамбле города, зодчие постарались создать праздничный нарядный фасад. Вокруг всего храма идет пояс из архитектурных украшений, а под ним двойной ряд поливных изразцов местного производства, украшенных причудливыми цветами и птицами. Фон плитки зеленый, а цветы и птицы голубые, зеленые, желтые. Соликамские мастера применяли изразцы в своих постройках с большим чувством меры, благодаря этому они сверкают особенно ярко и подобно драгоценностям украшают поле беленых стен. Фасады храма украшены богатой резьбой и каменная резьба настолько виртуозна, что успешно соперничает с резьбой по дереву. Каких только узоров мы не увидим здесь – это пояски, полуколонки, балясины, жгутики… и характерный для соликамской архитектуры жучковый орнамент. Соликамские мастера достигли подлинного искусства в каменной ажурной резьбе, в соразмерности частей и умения объединить их.

Каждый храм – это своя история, а более чем 300-летняя история храма Богоявления, по свидетельству современников, и трагична, и интересна. О церкви Богоявления в книге А.М. Луканина «Церковно-историческое и археологическое описание г. Соликамска» Пермь,1882г. говорится: «… Церковь каменная с двумя приделами во имя Владимирской Богоматери и святых Антония и Феодосия Печерских основана в 1687г. Престолы освящены Владимирский – ноября 9-го дня 1691г., Богоявленский – январь 18-го дня 1695г, во имя Чудотворцев Печерских в 1770 году.

Первоначально церковь была деревянной и главный престол в ней был освящен во имя Климента Папы Римского, с двумя приделами — во имя святого Великомученика Георгия и святого пророка Ильи». Писцовые книги 1624 года так описываю эту церковь: «…храм древянъ клъцки верхъ шатромъ во имя Климента Папы Римского, в нём образ местной Климента… строение мирское…», «… да у церкви попъ Иванъ Ивановъ, дъячекъ Иванко Лепехинъ». Церковь сгорела в 1635 году и после того, как опять была построена, существовала около 35 лет. 1673 году пожар опять истребил эту церковь. После этого и построена была новая каменная церковь, ныне существующая.

Церковь пятиглавая, алтарь с тремя полукружиями, главы крыты лемехом (в других источниках – муравленой черепицей), придельный алтарь с церковью устроен не в углу у стены, отделяющий главный храм от трапезы или теплой церкви…, а в особом пристрое, который выдается вне боковой линии здания. Придел во имя Чудотворцев Печерских расположен в углу теплой церкви».

Колокольня первоначально была невысока, в древнем стиле, имела каменный конусообразный шпиль, но настроена на три яруса соликамским солепромышленником Максимом Суровцевым для того, чтобы на ней устроить часы. Фундамент не был рассчитан на такую нагрузку, и колокольня осела на сорок сантиметров. В 1938 году колокольня была разобрана, а в 1944 году по проекту архитектора Ф.И.Тольцинера был восстановлен шатер с главкой по образцу каменного шатра соседней Преображенской церкви (1690г).

На колокольне Богоявленской церкви было 16 колоколов. Из рукописной летописи мы узнаем: «1746 году в Соликамске вылиты в Чебоксаре колокола 1-й – 250 пудов, а 2-й – 135 пудов, 1747г. в Соликамске вылит колокол в Чебоксаре в 31 пуд 20 фунтов».

В «Описании церковного имущества Богоявленской церкви 1803 года» также говорится о колоколах: «Большой благовестный колокол 300 пудов – приклад купца Герасима Анофриева; колокол полуелейный – 200 пудов – приклад Суровцевых; колокол весом 40 пудов – Турчаниновых; 25 пудов – Осипа Котельникова». Общий вес 16 колоколов был 729 пудов 22фунта. В 1930-е гг. колокола Богоявленской церкви были сброшены с колокольни и отправлены на переплавку. Музейным работникам тех лет удалось сохранить два фрагмента колоколов, на одном из которых имеется надпись: «Лили сей колокола мастеры Яков да Иван Ладыгины».

В описании от 1803г. говорится: «Пол холодной и теплой церквах из чугунных плит мерою аршин, счетом 745 их того числа употреблено… и на ступени и прочее 40 плит, приклад Соликамского купца Герасима Ануфриева». В описании Богоявленской церкви от 1923г. имеются такие данные: «Церковь каменная одноэтажная, длина церкви, считая колокольню 19 саженей, наибольшая ширина 9/2/3 саженей, высота до верха карниза 8 саженей, на церкви одна большая, семь маленьких главок, больших окон 26, малых 7, дверей наружных 3, внутренних 5. Внутри церковь оштукатурена и раскрашена, отапливается четырьмя голландскими печами. Колокольня в 3 яруса, общей высотой до верха карниза 16 саженей. Крыша на церкви железная окрашена масляной краской. Освещается свечами и елеем».

В историко-архитектурном очерке 1944 г. «Архитектурные памятники г. Соликамска» О.Панкова пишет: «На главах Богоявленской церкви ажурные кресты конца 17в., о чем свидетельствуют надписи на них с указанием даты освящения 1695г. Главы крыты ранее лемехом, окрашенным зеленым цветом. Такими главы сохранялись до 1882г.».

В «Описании часовен, приписанных к Соликамской Богоявленской церкви» от 1924г. говорится: «К церкви было приписано 5 часовен: 1) каменная часовня Святых апостолов Петра и Павла в ограде церкви (сохранилась); 2) каменная часовня у реки Усолки; 3) в 5 верстах от города в деревне Тверитиновой была деревянная часовня; 4) деревянная часовня в деревне Анкушиной; 5) деревянная часовня в деревне Шубиной в 12 верстах от города» (не сохранились).

Памятники изобразительного искусства, связанные с городом Соликамска сохранились не так полно, как памятники местной архитектуры XVII – XIX вв. Это объясняется многими причинами, в том числе и частыми пожарами, во время которых гибли произведения древнерусского искусства. Значительная группа произведений связана с Богоявленской церковью и главенствующая роль внутреннего убранства в храме принадлежит иконостасу.

Резной иконостас выполнен в стиле нарышкинского барокко, с богатейшим собранием икон XVII – н. XIX вв. Иконостас с типичными элементами барочного убранства 18 века установлен на месте алтарной преграды взамен первоначально не сохранившегося иконостаса конца 17 века. Иконы из древнего иконостаса были наращены и вставлены в новую алтарную преграду.

Блестящим образцом творчества соликамских резчиков является иконостас, который поднимается на 14-метровую высоту. Ярусы отделены друг от друга тягами несложного профиля. Барочные тенденции прозвучали в решении иконостаса, где стали вводиться резные изображения распятия и отдельных святых.

Центр иконостаса – царские врата, покрытые целиком ажурной резьбой на «проём», отличаются особым пластическим богатством форм, достигших здесь предельной выразительности. С большим мастерством и вкусом в иконостас вплетены резные фигуры ангелов, бутоны роз, гроздья винограда, листья, гирлянды цветов, замысловатые рамы и картуши. Венчает царские врата резная «корона», вся резьба иконостаса позолочена по левкасу, что ещё более усиливает впечатление красоты, богатства и нарядности. Фигуры ангелов в иконостасе мастерски исполнены, свободны и естественны их позы. Светлы и поэтичны образы ангелов, покоряют своей проникновенностью. Неизвестный художник сумел в эти вдохновенные творения вложить свою мечту о подлинной красоте души человека.

Интересна деревянная скульптура «Распятие» XVIII века, органично входящая в ансамбль иконостаса. Скульптура раскрашена, от этого повысилась её декоративность, и усилилось впечатление «иконности».

Роскошная золоченая резьба иконостаса лишь сопровождение великолепного собрания икон XVII – начала XIX веков, выполненных местными, московскими и другими мастерами. Так, одним из местных иконописцев Симеоном Никитичем Белозеровым, иереем Богоявленской церкви, были написаны в 1808 году две иконы для местного ряда иконостаса этой церкви – «Симеон Столпник» и «Феодосий Тотемский» (иконы подписные). Известно, что Белозеров писал иконы и для иконостаса церкви Жен Мироносиц. Историк Урала Н.С.Попов в своей книге «Хозяйственное описание Пермской губернии» пишет, что шесть живописцев и два резчика работали в 1811 году в Соликамске.

В церкви Богоявления посетителю представляется редкостная возможность видеть подлинную красоту не искаженного переделками храма. С хорошо сохранившимся, отреставрированным иконостасом. Начиная с 1956 года, проводилась реставрация икон и настенной росписи художником – реставратором В. Г. Евдохиным. С 1960 года проводилась реставрация икон местного ряда в Пермской художественной галерее. С 1984 – 1985 годы московскими художниками – реставраторами из «Россреставрации» Ю.Новиковым, В.Пьяновым, М.Татаренко была проведена полная реставрация икон из иконостаса и настенной росписи, а также икон из фондохранилища музея.

В процессе реставрации выяснилось, что запись почти всегда следует рисунку древней живописи, и раскрытые композиции были неплохой сохранности. Иконостас состоит из четырех ярусов икон, расположенных друг над другом в определенном порядке. Сюжеты и расположения икон традиционны. Здесь представлены все канонические циклы христианской мифологии с изображением ветхозаветных старцев, пророков, мучеников, апостолов.