Автор: зав. отделом древнерусского искусства Гуляева Мария Александровна

Соликамск – город старинный, со своими давними традициями, в том числе ремесленными и художественными. Многочисленные храмы города нужно было обустраивать, снабжать утварью и иконами, а жилища — предметами быта. Поэтому труд мастеров здесь был всегда востребован: где есть заказчик – там есть и для мастера работа. В городе имелись свои резчики по дереву, иконописцы, медники и прочие мастера художественного ремесла, которые в основном были из мещан, на что указывают как архивные документы, так и Н.С. Попов [14, с. 166].

Были также мастера из крестьян и духовных. К примеру, в соликамском имении Турчаниновых особо ценились крестьяне в с. Красном, т.к. крестьяне эти имели «почти всякий разные свои ремесла и художества» [6, л. 123]. Священнослужителями были иконописцы Симеон и Михаил Белозёровы [10], оклады и церковную утварь изготавливали в Вознесенском мужском монастыре [23, с. 45]. В магистратских записях от 1783 г. значится прошение о дозволении Богоявленской церкви дьячку Якову Леонтьеву завести кузницу для ковки медной посуды с последующей ее продажей (на что, правда, последовал отказ) [3, л. 12 — 12 об.]. В том же XVIII столетии в реестре торгующих в Соликамске разночинцев значится пономарь Рождественской церкви Петр Смышляев, торговавший сделанною им медною посудой [9, л. 389]. Зачастую художественное ремесло было делом семейным и передавалось по наследству. Известны династии иконописцев (Белозеровы), резчиков (Гребешковы), и этот список можно продолжать. Даже родственные отношения порой складывались на почве ремесленных.

Соликамцы умели работать с железом, медью, серебром. Причем некоторые мастера работали с разными металлами, что объяснимо: медь, латунь и серебро обладают схожими рабочими свойствами, а формы для изготовления некоторых изделий из этих материалов, например, украшений, идентичны [14, с. 133]. Больших высот достиг медный промысел на фабрике Турчанинова, а соликамские кузнецы умели выковать буквально все – от гвоздей до ажурных крестов на церковные главки [22, л. 127]. Информация о соликамских серебряниках на данный момент не такая полная, как хотелось бы. В основном это обрывочные сведения, из которых вырисовывается некая картина.

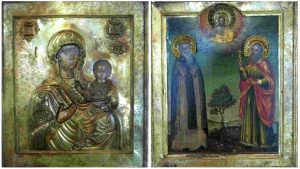

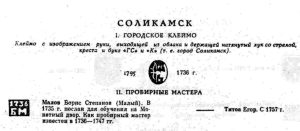

В документах городового магистрата за 1770 г. [22, л. 119] упоминается приказной пробирный мастер Егор Титов (он же значится в каталоге М.М. Постниковой-Лосевой с 1757 г.). В 1780-е гг. пробирный мастер Федор Лалетин [2, л. 156; 3, л. 1; 9, л. 42-47]. Еще один соликамский пробирный мастер, Борис Малов, в 1735 году был послан для обучения на Монетный двор [15, с. 74]. В Соликамском краеведческом музее есть икона в серебряном окладе с клеймом этого мастера — «Марой и Харлампий – оборот Одигитрия» [12]. Икона эта была «приложена» в Богоявленскую церковь вдовой Павла Суровцова, его второй женой Ксенией Суровцовой (урожденной Докукиной). Примечательно, что городовое клеймо соликамских серебряных изделий схоже с вятским городовым клеймом. Оно представляет собой руку, выходящую из облака и держащую натянутый лук со стрелой. Вероятно, это неслучайное совпадение — Соликамск до 1799 г. относился к Вятской епархии.

По данным на 1787 год в городе числилось 14 серебряников [7, л.263; 5, л.717]. В 1795 – 8: это семьи Титовых, Туронтаевых, Полушкиных, Пядневых. Н.С. Попов в начале XIX в. приводит данные, что в числе мещанства считается Соликамске 285 цеховых с детьми, в их числе 10 серебряного дела мастеров и при них 4 подмастерья [14, с. 166]. Ниже приводятся краткие данные о соликамских серебряниках по ревизиям на 1795 год [7, л. 91 об. – 95 об.].

Титовы:

— Андрей (умер после ревизии 1787г.) Сыновья Петр 40 лет, Иван 30 лет с сыном Степаном.

— Дмитрий Степанович (ум. в 1784г.). У него внуки Кирилл (ум. В 1788г.) и Стефанида.

— Михайло Григорьевич (ум. в 1790 г.). Его дети от первой жены Парасковья, от второй Настасья и Петр.

— Василий Степанович (ум. в 1793г.). Его дочь Анна – жена соликамского купца Ивана Туронтаева.

Полушкины:

— Никифор Павлович (ум. в 1785г.), дочери.

— Фотей Павлович (ум. в 1795г.), дочь.

— Захар Павлович — записался в пермское мещанство. Дети Иван и Пелагия.

Туронтаевы:

— Андрей Егорович (ум. в 1795г.), дочь.

Пядневы:

— Никифор Семенович. Дети – Андрей (женат), Лука, Агриппина, Евдокия, Александра.

— Андрей Никифорович. Дочь.

Фамилия Туронтаевых в Соликамске хорошо известна, одна из улиц в заречной части города называлась Туронтаевской [16]. Династия соликамских Туронтаевых солепромышленников, купцов и мещан прослеживается с XVII в [1, с. 202]. В документах за 1776 г. упоминается также некий вологодский купец Федор Туронтаев, у которого было куплено для соликамского магистрата 10 стоп бумаги [20, л. 126]. Скорее всего, серебряники Туронтаевы и купцы Туронтаевы имели родственную связь, хоть и дальнюю. Однако чаще остальных в архивных документах XVIII века мелькает фамилия потомственных серебряников Титовых.

Помимо окладов для икон и церковной утвари, серебряники изготавливали и ремонтировали различные украшения. Н.С. Попов в «Хозяйственном описании Пермской губернии» приводит описание производимому серебряниками ремеслу: «Серебреники имеют в особливых небольших комнатах горны, состоящие из набитой в кадки глины с одним ручным мехом, растопляя золото и серебро в глиняных плавиленных горшочках. Но как сии горны разгорают в непродолжительном времени, и частая набивка составляет немаловажный труд, для того здешние серебреники предпочитают строить свои горны из обожженных обыкновенных кирпичей. В сих горнах разводится огонь посредством обыкновенного уголья и золото или серебро, положенное в маленькие плавиленные горшочки, ставится в самую середину горна. Жар в нем увеличивается чрез действие ручного меха. Растопленное таким образом золото или серебро выливается в формы, сделанные по намерению выливаемой вещи из чугуна, железа и меди. Сии формы выбиваются на железе и меди посредством особливых штампов (штемпелей). Чеканы же, которыми выбиваются ризы и оклады, на иконы употребляемые, состоят из смольных досок. Проволока из серебра вытягивается через известные стальные машины, называемые волоками, посредством клещей. Сверх того некоторые вещи выковываются из серебра на малейших наковальнях маленькими молоточками. При делании разных мелких вещей употребляют они ножницы для разрезывания упомянутых металлов, вострогубы и другие подобные сим орудия для выгибания разных фигур. Паяют гайтаны (цепочки), запонки и другие вещи посредством известной паятельной медной духовой трубки и особливой лампы (лампады), а чтоб усиливаемый огонь имел большее действие на паяемую или растопляемую вещь, то приставляется с противоположной дующему в трубку мастеру большой плоский уголь. Для споспешествования паянию насыпается на паяемую вещь в виде порошка нашатырь, бура, винный камень и прочее. Кресты, перстни и другие вещи льют в такие же опоки, какие употребляются медниками. Для отбеливания и очистки сих и других вещей, сделанных из разных металлов, употребляются пилы, бродочки, также при сих действиях и позолоте квасцы, винный камень, ртуть и морс из клюквы» [14, с. 132 – 133, 166].

Соликамские серебряники имели сбыт не только в городе, но и активно продавали свои изделия за его пределами – в соликамской, чердынской, пермской и других окру́гах. Так, в документах Соликамской городской думы зафиксировано прошение «меденного и серебряного промыслов ремесленника И.Я. Симанова об отъезде для продажи своих изделий, а поверенным представить того ж ремесла ремесленника родного его брата П.Я. Симанова» [13, с. 47]. В ГАПК имеется доношение соликамского мещанина Ивана Захарова Полушкина о повторной выдаче ему паспорта вместо утерянного при распродаже сделанных им серебряных изделий «города Перми по округе в разных селениях» [9, л. 147].

В документах упоминаются разнообразные виды работ, производимых серебряниками: «Заплачено соликамскому мещанину Петру Титову за обрезку и обделку камней серебром 8 руб. Ему ж за перевеску в церкви окладов и прочего отдано 2 руб. Ему же за золочение Евангелия ево Титова золотом» [20, л. 139об. — 140]. «За поправку церковных серебряных двух кадил соликамскому мещанину Павлу Титову 10 р.» [21, л. 8].

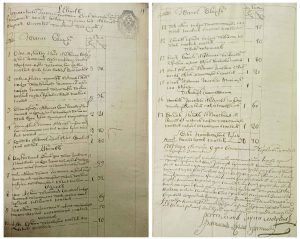

Еще один документ позволяет не только расширить представление об ассортименте изделий соликамских серебряников, но и выявить некоторые техники, которыми они владели – в том числе, техникой черневой наводки. В 1784 г. находившемуся в отлучке из города по распродаже своих изделий серебрянику Михаилу Григорьевичу Титову (отцу вышеупомянутого Петра Титова) было отправлено из дома «подкрепление» — мешок с изделиями для продажи их на ярмарке в Чердыни. При переправе через Вишеру мешок затонул, а что в нем находилось – мы узнаем из челобитья понесшего ущерб Титова [4, л. 57 — 60]. Приведем текст этого документа почти полностью:

«Явочное челобитье от 9 сентября 1784 г. в Соликамский городовой магистрат, при коем приложен серебряным вещам регистр, об утоплении в дороге соликамским мещанином Иваном Туронтаевым при переправе его через реку Вишеру вместе с медною посудою в одном мешке, и оное в воду свалилось с телеги, кою посылку Туронтаеву отдала жена ево Титова для доставления ее ему, Титову, в Чердынь на ярманку. Прибыв я в город Соликамск свой дом из отлучностей, в которых находился разъездом по жительствам в соликамской и чердынской округах да распродажею по производимому мною сребрянничному ремеслу разных сделанных серебряных мелочных вещей и в том прибытии уведомлен женою моею Пелагиею Михайловой дочерью, как ею для передачи ко мне в город Чердынь послано было сего года в минувшем июле 6м числе с мещанином соликамским Иваном Егоровым сыном Туронтаевым сделанных серебряных же мелочных вещей в завязанном портяном холщовом узле, припечатанном сургучною печатью, который узел с теми серебряными вещами им, Иваном Туронтаевым тогда во дворе его припас и отдал своей жене им самим, а те вещи женой моей кладен при бывшей при том посторонней женке здешней же мещанке Евдокии Петровой дочери Нартине. А упомянутой моей женой Пелагией, как она мне о том пересказывала, что в помянутом узле положено ею имелось сказанных вещей ей известное число, состоящее по ценам всего на тридцать рублев на семьдесят копеек. А от него, Туронтаева, таковой посылки не получивал я, а проговоркою его уведомлен, что та посылка учинилась утратившеюся. С извозщичьей лошади находящегося в том извозе извозчиком соликамской Спасской церкви пономаря Петра Филиппова сына Ежева, которого де та лошадь из перевозной повозки приключившейся переправе через Вишеру реку против Аниковская деревни с имевшимися на двоеколесной телеге возом свалилась в воду, где положена была с посудою деланною медною та посылка в мешке, оного мешка [с посудою] якобы совсем не нашлось. На что Туронтаеву тогда сказано было мною, чтоб он ту посылку искал из Чердыни в обратном к Соли Камской тогда ж повороте обождал при сказанном перевозе, где был свалившимся воз, самое то место мне указал для сыскания сказанной моей посылки. Но оной Туронтаев как сам не искал, так и для указания меня не дождавшись, уехал и по примечательности нестарания его заключаю сумнительство о той моей посылке, что оная не осталась ли в доме его обзабытою по имевшей им отдаче своей его жене или в другой из утопших добытых мешках и спаслась. Что при перевозе в те мешки прежде потонутия его шкарб весь был им Туронтаевым перекладываем из мешков в мешки и оные же может имеются и все добытыми. Когда оной Туронтаев не имел более старания к сыскиванию и показывается во утрате напрасно под случай учинившегося вышеписанного обстоятельства, в чем по таковому сумнительству той посылки истребование взысканием с него, Туронтаева, и принадлежит иметь мне просьбу исковым челобитьем. Но за состоимым мне случаем к отлучке для торговли по необходимости принужденным нашелся подать во-первых сие мое явочное челобитье, при котором о количестве вещей вышепомянутой посылки утратившихся вещей и в них по ценам заключающейся сумме денег прилагаю регистр».

В реестре утраченных серебряных изделий значились:

— одна цепочка серебряная в 30 золотников

— три цепочки такие же, каждая по 12 золотников

— одна цепочка серебряная 8 с половиной золотников

— два мужские гайтана серебряные

— одно перло серебряное [жемчуг в серебряной оправе?]

— крестов к цепочкам женским два по 2 золотника с четвертью

— три креста по 2 золотника

— средних два креста, по золотнику каждый

— два креста мелких, каждый по 20 копеек

— три креста мелких по 15 копеек

— четыре креста мелких по 10 копеек

— перстень-тельник один большой серебряный под золотом черневой

— перстень-тельник один небольшой серебряный золоченый черневой

— перстень-тельник один серебряный золоченый резной

— перстней со вставками: четыре золоченых серебряных и восемь без золочения серебряных.

Работали с серебром в Соликамске вплоть до революции. В клировых ведомостях за 1812 г. прямо сообщается, что в приходах Воскресенской и Спасо-Преображенской церквей в числе прочих мастеров значатся мастера серебряных дел [10, л. 8, 18]. Хотя есть основания полагать, что в течение XIX в. это ремесло все же постепенно сбавляет обороты. Этот момент удобно отследить на примере заново обустраивавшейся в XIX в. после пожара Знаменской церкви в с. Городище. В расходных книгах этой церкви фигурирует множество записей о починке церковной утвари местными мастерами, а вот иконные и книжные оклады заказывали у мастеров из других губерний. Церковная утварь же приобреталась большей частью на нижегородских ярмарках. Однако специализация соликамских серебряников в документах по-прежнему вполне конкретно обозначена. К примеру, 95 копеек было заплачено в 1861 г. «серебряных дел мастеру Ивану Афанасьеву Молчанову за починку серебряного кадила и за поправку серебряной петлички к Евангелию» [18, л. 17 об.]. Изготавливались ли в этот период местными мастерами украшения – неизвестно. В отчете по данным за 1903 г. по всему Соликамскому уезду в целом медный промысел значится отсутствующим, а серебряный вовсе не показан [17, с. 38 — 42]. Тем не менее, некоторые работы с серебром все же производились: в отчете Красносельского монастыря за 1909 г. в числе прочих «рукоделий» упоминается серебрение церковной утвари [8, л. 16].