Автор: зав. отделом древнерусского искусства Гуляева Мария Александровна

В Троицком соборе было три иконостаса – соответственно числу престолов. Все три иконостаса дошли до нас на фотографиях.

Иконостасы в церквях периодически заменялись – за ветхостью или по другим причинам (например, продавались или передавались в другие храмы). Так в свое время после переезда в Соликамск Троицкого Истобенского монастыря, туда был передан иконостас из Троицкого собора. Взамен отданного в соборе строится новый, на средства соликамского купца Лапина-Ентальцева [2, с. 31]. Сведения об этом иконостасе мы находим в Клировой ведомости за 1812 год: «Иконостав в Троицком соборе новой, еще не позолоченной, иконы также пишутся новые, кроме местных» [4, л. 2]. Работа была окончена к 1824 году и судя по срокам, на нее ушло немало времени. Новый иконостас представлял собой грандиозное сооружение, аналогов которому не было в Соликамске. По отзывам очевидцев, он был копией иконостаса Казанского собора в Санкт-Петербурге [2, с. 31].

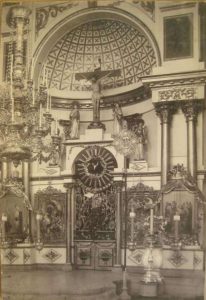

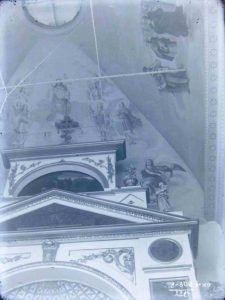

Не стоит воспринимать буквально такое сравнение, в практике того времени похожие вещи было принято называть «копиями». К примеру, Иаков Шестаков, описывая храмы Соликамска, многие из них называет «копиями» тех или иных московских храмов, имея в виду именно их похожесть (кстати, это ему принадлежит ставшая крылатой фраза «Соликамск городок – Москвы уголок») [3, с. 7]. Здесь скорее имелась в виду новизна художественного решения. И тот, и другой иконостас были выполнены в модном тогда стиле ампир. Несомненно, масштабная конструкция его поражала воображение современников. Над местным ярусом, на карнизе-пьедестале было помещено большое резное Распятие, а пространство стены за ним было оформлено в виде полусферического купола, декорированного кессонами. Эта полусфера, опирающаяся на мощные колонны, напоминала триумфальную арку. Венчал композицию необычной формы крест, напоминающий по форме новгородский (крест в круге). Впечатление дополняли полноростовые скульптуры ангелов, апостолов и предстоящих, раскрашенные золотом и серебром. А еще через 50 лет, в 1870 году, в соборе была выполнена масштабная подкупольная роспись [6, л. 5].

В этом иконостасе гармонично соединялось старое и новое. Например, резные врата в скульптурном исполнении изображали гору Синай и на ней пророка Моисея, принимающего скрижали из облака от Господа Саваофа. Традиция изображать на царских вратах ветхозаветного пророка Моисея очень древняя, она пришла из Византии прижилась в Древней Руси. И в то же время скульптурное решение царских врат для соликамских храмов явление нередкое. Подобные резные врата с изображением евангелистов и Благовещения были в иконостасе Спасо-Преображенской церкви.

Старинных икон в местном ряду иконостаса было две: Иверской иконы Божией Матери и св. Троицы, оклад для которой был пожертвован солепромышленником Дубровиным [6, л. 11об.]. Остальные иконы, как отмечает Луканин, «писаны в новейшее время и не все искусной рукой». В Соликамском краеведческом музее хранятся фрагменты царских врат из этого иконостаса – гора Синай и облако [1].

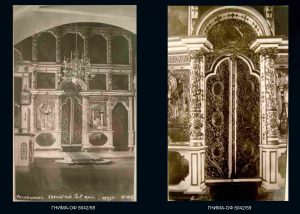

Иконостасы в приделах храма были двухъярусные, с витыми колоннами, как свидетельствовал в середине XIX столетия А.М. Луканин [2, с. 31]. На деле же мы видим на фотографиях иконостасы трехъярусные. Это же подтверждает и церковная опись от 1875 г. Ошибка? Или, может, иконостасы поменяли за такой короткий срок? Думаю, что не ошибусь, если сделаю предположение, опять же обратившись к практике того времени. По старым церковным документам можно проследить, что местный ряд иногда как бы выпадал из «нумерации».

Для наглядности приведу пример из описи Богоявленской церкви. Вот как описан в ней иконостас: «У тех местных икон иконостав с карнизом и резьбой. В 1-м ставе двенадцать праздников, во 2-м 12 апостолов, в 3-м – пророки, в 4-м праотцы, в 5-м лики преподобных» [5, л. 8-9об.]. Местный, нижний ярус не всегда считали. Эти иконы были особо чтимы приходом и по возможности не менялись, даже если заменялся сам иконостас с остальными иконами. Возможно, не «посчитал» их и Луканин.

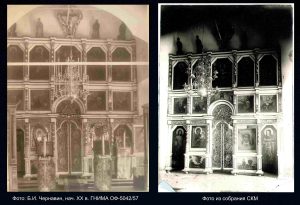

При первом взгляде на оба придельных иконостаса кажется, что это один и тот же. Они были похожи, но отличались резьбой. Резьба была позолочена, сами же иконостасы, по-видимому, перекрашивались: по данным 1875 г. они были выкрашены зеленой краской, на фото иконостасы выглядят белыми. Местные образа в них были обложены драгоценными ризами. Интересно, что некоторые из них переносились из собора в собор в зависимости от того, где проходила служба (зимний – летний). Например, икона Знамения Божией Матери в иконостасе Никольского придела (слева от царских врат) с сентября по май вынималась из иконостаса и помещалась в киот зимнего Крестовоздвиженского собора [6, л. 21об.].

Иконостас южного Предтеченского придела запечатлен на фотографиях в разные годы. На одном фото иконы еще в ризах, на другом – драгоценные украшения уже сняты, а вместо иконы Вседержителя в пустое место вставлена икона Спаса Нерукотворного из Никольского придела, тоже без оклада. Очевидно, второе фото было сделано уже после кампании по изъятию церковных ценностей 1922 года. И даже, судя по мусору на полу, уже после закрытия собора. Из этого иконостаса сохранились царские врата (с утрами некоторых икон). В 1947 году они были вставлены в новый иконостас Владимирского придела Богоявленской церкви. Сохранились также северные врата, на которых изображен архидиакон Лаврентий. Они находятся в Знаменской церкви с. Городища, опознал их о. Роман (Щедров). Из иконостаса Никольского придела в музее хранится одна из резных колонн.